서울시립미술관 서소문 본관

2017. 10.

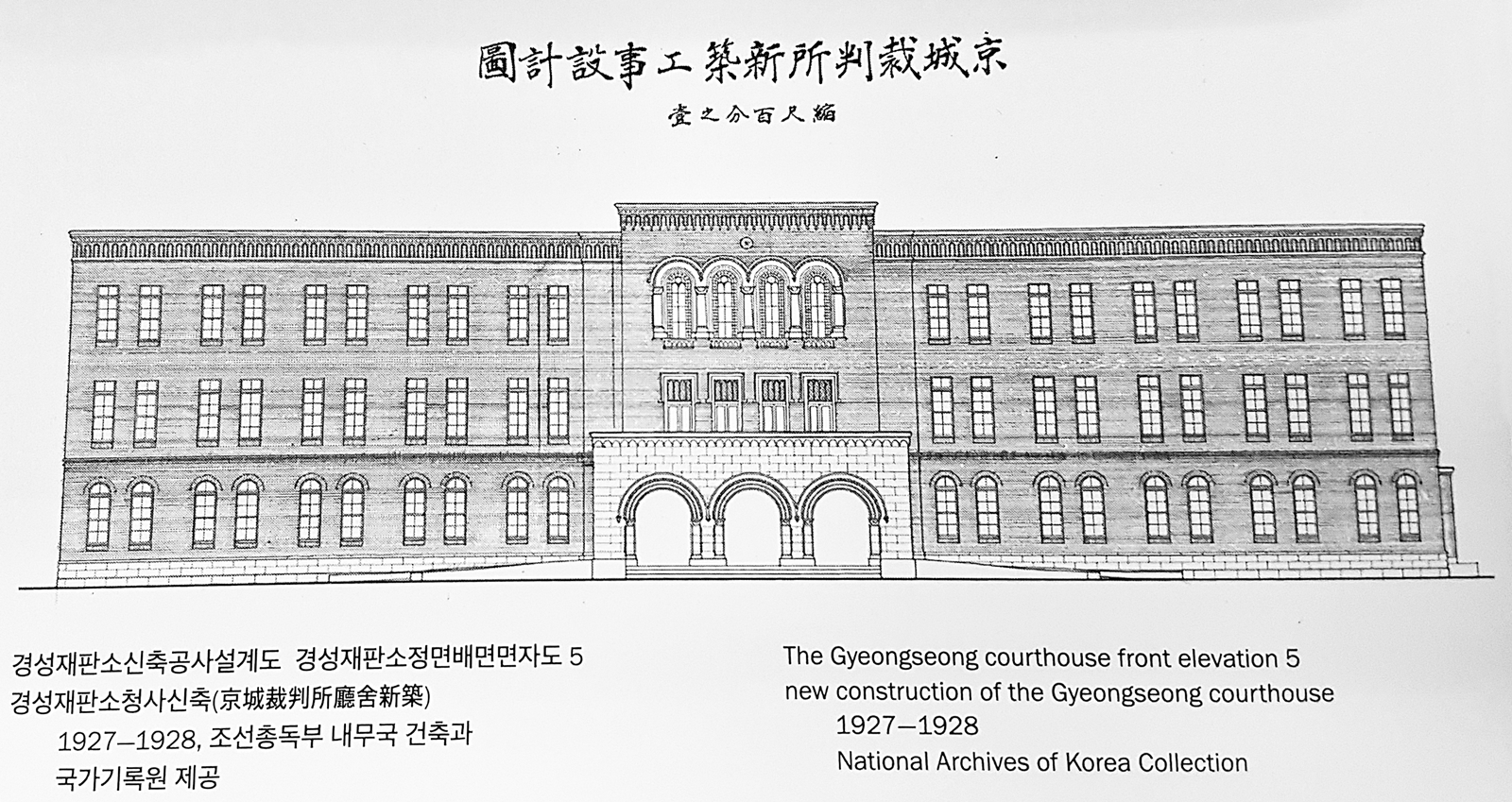

추석 연휴 마지막 날 서울시립미술관에 갔다. 아침에 자전거 타러 나갈까 잠시 망설였는데 연휴 기간 중 제법 장거리를 자전거로 달렸더니 몸이 무거웠다. 무리하다 싶을 때 멈추는 것도 소심하나 살아가는데 필요한 방편이고 나가고 싶으나 행선이 마땅치 않을 때는 교통 편하고 과하지 않은 전시를 대부분 무료로 여는 역시 서울시립미술관이다. 가을을 맞아 미술관은 이런 저런 테마로 새로이 전시를 꾸몄는데 이번에 내 눈길을 오래 끈 곳은 미술관 꼭대기 3층 구석 작은 방에 마련된 『역사풍경:서소문동 37번지』라는 전시였다. 현재 서울시립미술관이 자리잡고 있는 건물의 역사와 관련된 유물과 기획물들을 전시하고 있었는데 전시 제목을 보고 서울시립미술관의 지번을 알았다. 지금 서울시립미술관 건물은 1928년 일제에 의해 경성재판소 건물로 지어졌다. 일제가 패망하고 1948년 대한민국 정부가 수립되었을 때 경성재판소 건물은 대한민국 대법원 건물로 쓰였으며 1995년 대법원이 서초동에 있는 신축 건물로 이사한 후 건물을 내외를 수리하여 공공 미술관으로 재탄생 하게 된 것이다.

전시 안내 팸플릿에는 경성재판소에서 ‘많은 독립운동가들이 구금되고, 재판을 받았다’고 소개되어 있었다. 당시 우리나라를 지배하던 일본 법률과 법원이 우리 독립운동가들만 구금하고 재판하지는 않았을 것이므로 ‘많은 독립운동가들도 구금되고 재판 받았다’고 소개하는 것이 맞지 않을까 했다. 그 재판의 결과 많은 독립운동가들도 지금은 역사 유적이 된 서대문형무소에 수감되었을 것이다. 서대문형무소에는 일제시대 수감된 우리 독립운동가들과 함께 한국인 일본인 가릴 것 없이 수많은 잡범, 흉악범도 함께 수감되었을 것이다. 1948년부터 서소문동 37번지, 대한민국 대법원에서 이어져 온 수 많은 민주화 운동가에 대한 억울한 재판에 대해서는 전시 안내 팸플릿에 아무런 언급도 없었다.

일제 시대 경성재판소 건물은 덕수궁 돌담 길을 기준으로 6m 정도 더 높은 언덕에 세워졌다. 그래서 서울시립미술관을 방문하기 위해서는 얕은 오르막을 올라야 한다. 오늘날 3층짜리 서울시립미술관 건물은 서울시청 서소문 별관 건물들에 둘러 쌓여 그 건물이 거기 있나 싶을 정도로 높다는 생각이 들지 않지만 일제시대 경성재판소를 주변 특히 덕수궁 쪽에서 바라보면 장방형 양식 재판소 건물이 사뭇 주위를 압도하는 느낌이 들었을 것이다. "권위의 법적 공간에서 이제 참여의 공공 미술관으로 변하여 시민의 품으로 돌아온 서울시립미술관" 전시장을 돌아보며 1995년 서초동으로 이사 간 대한민국 대법원은 팸플릿에 소개된 대로 현대적 법치국가의 꿈을 향한 노력을 지속해왔던지 그 판결문으로 법치주의 국가로서의 법적 결정에 의해 사회를 변화시켜온 온당한 역할을 해왔던지 궁금했다.

조선 왕조의 정궁 경복궁 앞에 경복궁을 가로막고 들어서 일제의 조선총독부 청사로 쓰였다가 대한민국 정부 수립 이후 정부 청사로 쓰였다가, 1986년부터는 국립중앙박물관 건물로 쓰였던 중앙청도 같은 해 1995년에 역사를 ‘학시리’ 바로 세우겠다는 당시 대통령 뜻에 의해 깨끗이 철거되었다. 그로 인해 그분 뜻대로 우리 역사가 학시리 바로 섰는지는 모르겠지만 철거하고 보니 경복궁을 그 뒤 북악산을 바라보는 시야는 거침없이 시원해졌다. 그 북악산 아래 경복궁을 ‘알로 깔고 보는’ 높은 자리에 일제의 조선총독부 총독 관사가 자리잡고 있었고 지금도 그 자리에 대한민국 대통령 관저인 청와대가 자리 잡고 있다. 문재인 대통령이 후보 시절 청와대에서 나와 광화문에 집무실을 열겠다는 공약을 했던 걸로 기억한다. 추석 연휴 마지막 날 서울시립미술관에서 전시 잘 보고 집으로 돌아가며 그 공약이 지켜질 때 청와대가 국민의 품으로 돌아가 미술관으로, 공연장으로 그 쓰임을 바꾸어도 괜찮겠다는 생각을 했다. 2018. 11.